令和6年度診療報酬改定~医療ⅮXについて②保険証がなくなる?~マイナ保険証活用のすすめ~

長 幸美

医療介護あれこれさて、皆様「保険証がなくなる」こと・・・ご存じですか?

実は、健康保険証は2024年12月2日に廃止されることが決まっています。

え? 保険診療が受けれなくなるの?

・・・とびっくりされる方もいらっしゃるかもしれません。1年間は経過措置がありますので、その間保険診療を受けることはできますが、2024年12月2日以降は健康保険証の新規交付や再発行はできなくなります。その後保険診療で受診する場合はマイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されることになります。

実際に保険証発行がなくなった後、医療機関側で対応される場合の受付方法は煩雑になりクレームになる事例も増えてくるかもしれません。今から少しずつ対応される方が良いのではないかと思います。

※前回の「医療DXについて①」については(こちら)を参照してください。

マイナ保険証を活用してもらうため、国も様々な取り組みを始めています。

YouTubeでの説明会開催など、アーカイブ視聴もできますので、ご確認いただければと思います(コラムの巻末にも掲載しています・・・ご参考までに!)

目次

利用率増加に応じた支援金(ご褒美)の支給

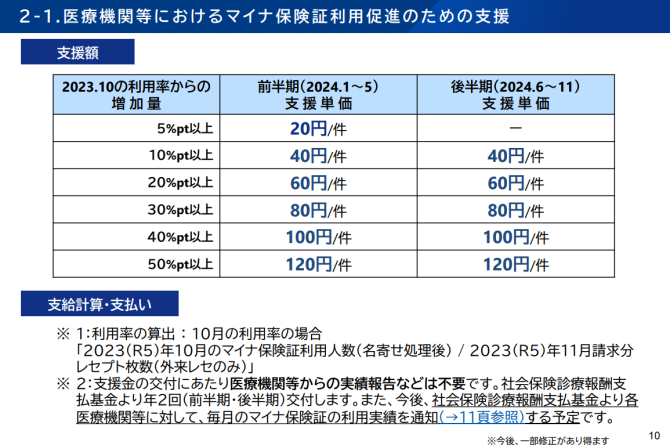

今年に入って、社会保険支払基金より、「マイナ保険証利用促進支援施策」として支援金を支給する・・・ということが始まっていますが、ご存じでしょうか?。

医療機関等において、カードリーダーの操作に慣れない患者への説明など、マイナ保険証の利用勧奨に取り組んでいただくことで、基準月から5%以上マイナ保険証の利用率が上がった医療機関にはご褒美をだすよ・・・というものです。

基準月は「2023年10月」のマイナ保険証利用率を基準として、前半期(又は後半期)のマイナ保険証平均利用率と、2023(R5)年10月の利用率を比較し、次頁の表の増加率に応じた支援単価を、前半期(又は後半期)のマイナ保険証総利用件数に乗じた額が支援金として支給されます。

※前半期:2024(R6)年1月~5月(5ヶ月間) / 後半期: 2024(R6)年6月~11月(6ヶ月間)

保険証の廃止が決まっているので、それまでに何とかマイナ保険証を普及させたい、さらにそれを実現するためには、医療機関や薬局の職員さんのサポートがないと進まない・・・ということがわかってきたため(?)、の支援策になっているように思います。

後半期の支援金は「集中取り組み月間」の頑張りできまる!

この支援金制度が開始され、「マイナンバーカードお持ちですか?」とお声掛けした医療機関は少しずつマイナ保険証によるオンライン資格確認の件数が伸びてきているようです。

この為でしょうか?

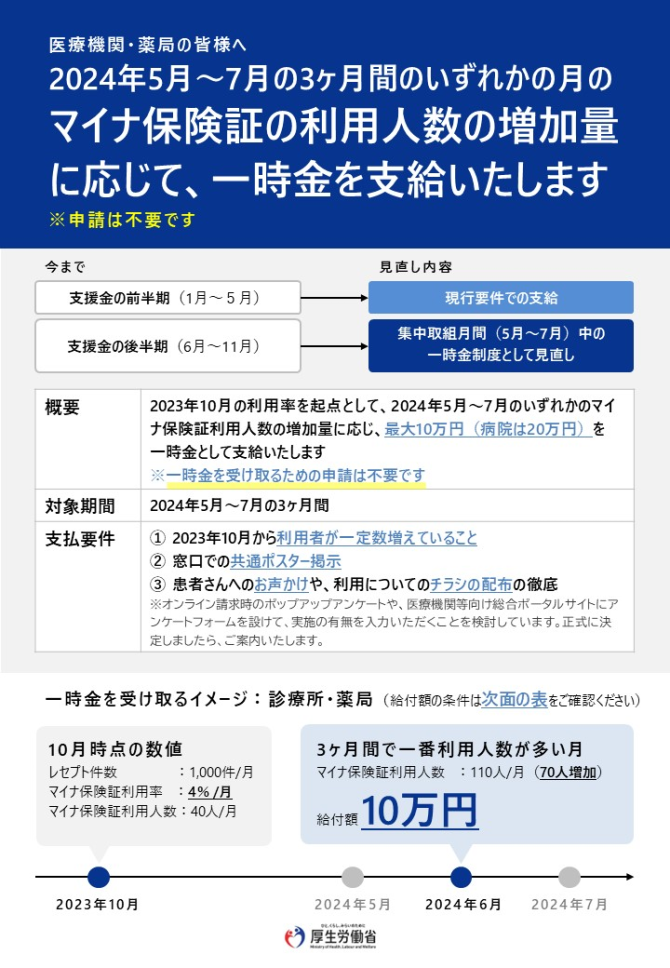

支援金の後半期(2024年6月~11月)の制度の見直しが行われ、「集中取り組み月間(5月~7月)」として、マイナ保険証の利用人数の増加量に応じて最大10万円(病院は20万円)の一時金支給に見直されています。

5~7月の3か月間のいずれか最も利用人数が多い月の増加人数により給付される制度です。

今からでもまだ間に合います!

院内でも集中的に取り組み内容(目標)を決めて、頑張ってみては如何でしょうか?

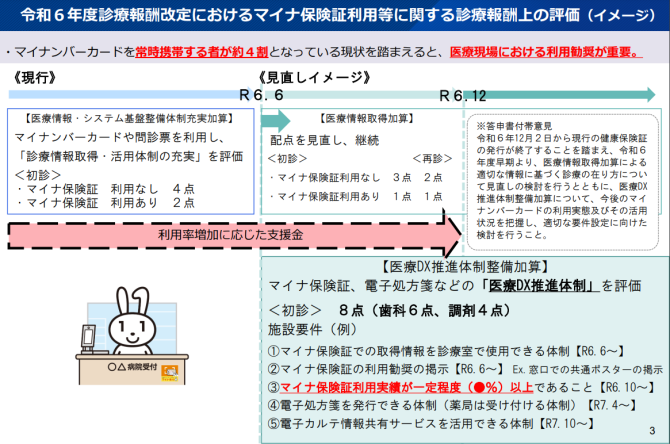

医療DX推進体制整備加算

さらに・・・令和6年度診療報酬改定において、新設された「医療DX推進体制整備加算」では、マイナ保険証利用率の実績値も要件があります。ただし、これは、2024年10月からの基準で、まだ「〇%」となっており、クリアすべき目標値は示されていないのが現状で、6月の時点では経過措置となっています。しかし、今後の保険証廃止となれば、このマイナ保険証は利用せざるを得ない状況があり、支援金が受けられる「今」、それぞれの医療機関で利用促進のための目標値を掲げて「マイナ保険証を利用してもらう」ように働きかけをしていくことが大事になってくるのではないかと思います。

医療機関の取り組み事例

私がかかわっている医療機関では、いくつかの取り組みをしてもらっています。

ポスターの掲示・ホームぺージへの案内

まずは、受付に行く手前の目立つ場所に大きなポスターを貼ってもらっています。

例えば自動ドアの真正面の壁、顔認証カードリーダーの上下です。

併せてホームぺージへの掲載も、「マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちください」と記載を変更してもらっています。

「マイナンバーカードお持ちですか?」

これまで「保険証と診察券を・・・」と声をかけていたところを、「マイナ保険証はお持ちですか?」「マイナンバーカードをお持ちください」とお声をかけてもらうように変更しました。・・・すると、「あるよ」と使ってくださる方がおられて、声をかけることは有効だと感じています。

2~3割の方は携帯されていますが、半数くらいの方は、車の中や家に置いている・・・といわれる方多いのが現状です。その都度、今後は保険証が使えなくなること、今のうちにマイナー保険証での受診方法を練習しませんか?とお声掛けして操作の案内をしてもらっています。繰り返し声をかけていくことが大事だと思います。

受付は声掛けや操作案内の手間が増えているのですが、初診の方や保険証の変更があった場合に登録の手間が省けるし、資格確認の点検作業もいらなくなりますので、実際に省力化につながっています。事務作業が楽になることで、受付のモチベーションの向上にもなっているようです。

また、マイナンバーカードへの保険証の紐づけも、窓口で行う方が簡単なので、患者さんからは喜ばれています。

「マイナンバーカードは面倒だ!」という声もある!

マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うと、毎回同じことを聞かれる方が面倒だ!という理由で使いたくないという患者さんがおられるのも事実です。

制度上仕方がないとはいえ、保険証がなくなるので、今の間に慣れていきましょう・・・と根気強く案内することも大事になりますね。

新入職員さんの研修として窓口で案内する

ある医療機関さんでは、職種に関係なく、新人研修として窓口で案内をしてもらっているようです。

これはコロナ禍の「検温と手指消毒、マスク着用」について案内する目的だったものが、マイナンバーカードの操作案内も行うようになったとか・・・マイナ保険証の案内をすることによって事務職員がどのような業務を行っているか、利用されている患者さんの様子等がわかるなどの目的のために研修の一環として実施しているとお聞きしました。

ある整形外科さんは患者さんの手元の動作確認も併せて行っているとか・・・指の動きに注視して観察するとか整形外科的利用(活用)方法はいろいろありますね。

おわりに・・・

今回、「実は支援金のことを知らなかった」・・・という医療機関さんからのお問合せなどがあり、今回のコラムとしてまとめてみましたが、保険証がなくなることを知らない医療機関の方や患者さんもいらっしゃることがわかりました。また、マイナ保険証を利用する患者が多い医療機関は、それなりに工夫をされていることや、作業効率を考えた見直しを行っておられることも分かってきました。

時代は流れ、レセプト請求も紙からオンラインへ変化し、検査等の伝票も紙からオーダリングへ変化しています。世の中はさらに、カルテも電子カルテへ変化し、電子処方箋システムも導入されてきています。ただ現場ではこれまで以上にシステムを活用し業務を行うことが増えてきて、省力化したはずが、手作業が増えているという矛盾を感じておられる方も多いように感じます。

しかし、「オンライン化への流れ」「システムの活用」については、もうやらざるを得ない状況になっていると思います。

今は、「支援金(一時金)」というご褒美もあることですし、この機会にご褒美をモチベーションにトライしてみるのもよいのではないかと思いますよ!

<参考資料> 2024年5月28日確認

■厚生労働省/オンライン資格確認の導入について(YouTube説明会動画があります)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html

〇「マイナ保険証利用促進集中取り組み月間と利用促進のためのツール・一時金のご案内セミナーの」(R6.4.18開催)動画をご参照ください。

⇒資料/マイナ保険証利用促進集中取り組み月間」と利用促進のためのツール・一時金について

※取り組み事例などの資料も掲載されています。

2024年5月29日

著者紹介

- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

最新の投稿

- 2025年4月22日医療事務基礎講座Q&Aより~健康診断を実施した時にお薬を出したら、混合診療になりますか?~

- 2025年3月28日医療介護あれこれセミナー報告:ベースアップ評価料について

- 2025年3月24日クリニックの接遇接遇レッスン~こんな電話応対、皆さんはどう感じますか?~

- 2025年3月21日医療DX推進体制整備加算医療DX推進体制整備加算等に係る届出について