令和6年度診療報酬改定~掲示物のWebサイト掲載について~

長 幸美

医療介護あれこれ令和6年度診療報酬改定では、院内掲示が必要とされるものについて、ホームぺージ等のWebサイトへの掲載が原則として義務付けられることになりました。これは、医療DXの一環で、デジタル原則(デジタル社会の実現に向けた政府における共通の指針/デジタル庁)に基づき、院内掲示している内容をインターネットで閲覧可能な状態にすることを原則義務付けるよう求められていることを踏まえての措置です。

これまでも「機能強化加算」や「オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)」などWebサイトへの掲示が義務付けられている算定項目(施設基準)がありました。

経過措置が1年間(令和7年5月31日まで)設けられていますが、Webサイトの改修など、時間がかかることもあると思いますので、あまり悠長に構えていられないのではと思います。

今回のコラムは、診療所の先生方にとってどのような掲示が必要か整理し、確認・準備を進めていただく一助になればと思います。

目次

医療に関する情報の提供(医療法第六条の二)

まず最初に、そもそもどのようなルールがあるのか、ということを見ておきましょう。

医療法の中に、以下の条文があります。

第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

医療法(令和5年法律第31号による改正)より

2 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

3 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。

つまり、地域の患者さん等が、適切な医療機関等の情報を得られるように「医療機関として情報提供を行う」ということが求められているんですね。

院内の掲示要件について

もともと、院内の掲示要件には、「保険医療機関」であることをはじめとして、公費の「指定医療機関」であること、「診療科目(麻酔科については麻酔科医の氏名)」「管理者」「診療時間や休日」「取得している施設基準」「自費徴収の項目と価格」「個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の発行」など、医療機関の基本的な情報を掲示しておく必要があります。

医療機関の機能に応じて、掲示要件はその他にも追加されてきますが、無床診療所等の小規模な医療機関であっても、掲示しておかなければなりません。

留意してもらいたい事項(変更された点)と今回の改定で新たに出てきた診療報酬についての掲示事項を記載します。

個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の発行について

案外忘れがちで適時調査等により指摘されることが多いものが、この「明細書発行」にかかる掲示です。こちらは、点数表の中にも、「別紙様式7」として掲示例が出されています。自己負担が有り・無しに関わらず、領収書と一緒に「診療費明細書」を発行する必要があります。また、明細書の発行が必要ない場合は、窓口で申し出ることにより発行してもらわないことも選択できるようになっています。これは患者さんに対する配慮が必要な場合に「発行しない」ことも可能だということです。

こちらは既存のルールですが、見落とされがちなので、記載させていただきました。

「情報通信機器を用いた診療について」記載要件の追加

もともとWebサイトへの掲載も要件となっていましたが、今回、施設基準の中に「情報通信機器を用いた診療の初診の場合には、向精神薬を処方しないことをウェブサイト等に掲示していること」が追加されましたので、ご確認ください。

<掲示例>

■当院では、かかりつけの患者さまに、情報通信機器を用いた予約診療(いわゆるオンライン診療)を行っております。オンライン診療をご希望の方は、診療時に医師にお申し出ください。なお、初診の場合は向精神薬等処方できない場合がありますので、ご了承ください。

■当院では、情報通信機器を用いた診療を行っております。初診の場合、向精神薬など一部薬剤が投薬できない場合があります。また、患者さんの状況に応じて対面診療をお勧めする場合がありますので、ご了承ください。

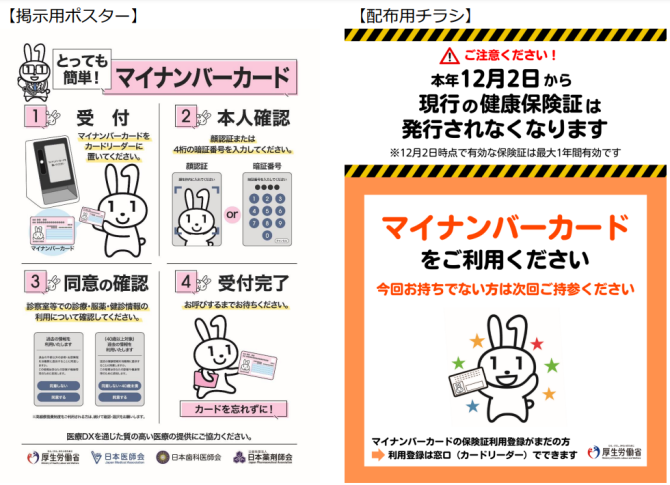

「医療情報取得加算」と「医療DX推進体制整備加算」「在宅医療DX情報活用加算」

「医療情報取得加算」は、オンライン資格確認にかかる体制が整備されてきていることを踏まえて、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を見直し、①オンライン資格確認を行う体制の整備とともに、②他の医療機関の受診歴や薬剤情報、特定健診情報等の必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことに対し、評価するように見直されています。

また、令和6年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」では、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、さらに、「電子処方箋」や「電子カルテ情報共有サービス」を導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価として新設されました。

<掲示例>

■医療情報取得加算について

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。

■医療DX推進体制整備加算について

当院では医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制を整備しています。

オンライン資格確認システム等により取得した医療情報等を活用して診療を行う他、マイナ保険証の利用や電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを、今後導入し実施していく予定としています。

<厚労省のポスター等の活用もあります>

厚労省から周知素材として、以下のようなポスターや配布用チラシが出されています。

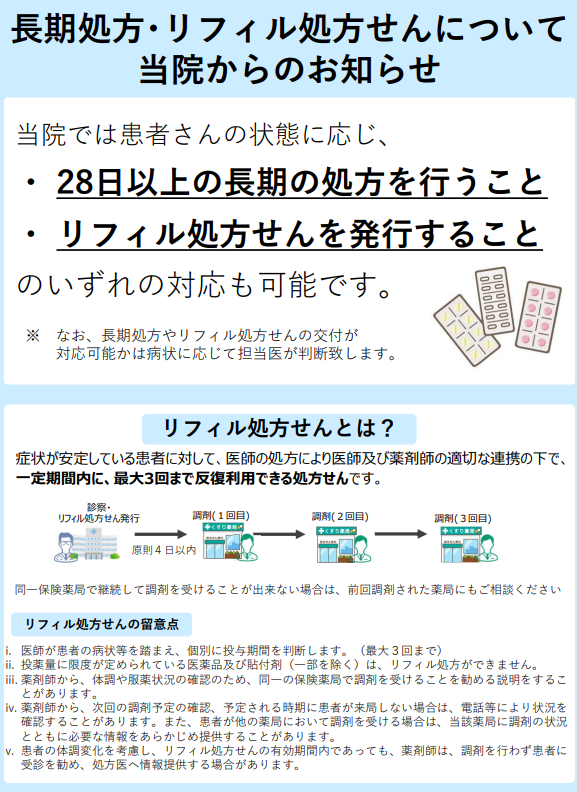

地域包括診療加算(診療料)等・・・かかりつけ医機能の評価

地域包括診療加算や地域包括診療料、小児かかりつけ診療料などの届出に関しては、①健康相談や予防接種にかかる相談を実施していること、②介護支援専門員(介護)や相談支援専門員(障害)からの相談に適切に対応すること、③患者の状態に応じ、30日以上の長期投薬を行うことやリフィル処方箋を交付対応することが可能なこと、などが必要となります。

上記①②については、点数表の中に患者さん向けの説明文書があります。その内容をもとにしつつ、掲示を見直されることをお勧めします。また、③長期投薬やリフィル処方箋については、厚労省からポスターが出されていますので、ご確認いただければと存じます。

厚生労働省/「長期処方・リフィル処方箋についてのポスター」より

(外来)後発医薬品使用体制加算・一般名処方加算・バイオ後続品使用体制加算

「後発医薬品使用体制加算」については、①後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいること、②投与する薬剤を変更する可能性があること、等を掲示することが必要になります。

また、「一般名処方加算」については、処方箋を記載する際に、「薬剤名」ではなく薬剤の一般的名称(成分名)を記載することや、一般名処方の趣旨を説明することが求められています。

「バイオ後続品使用体制加算」とは、先発バイオ医薬品とほぼ同じ有効性、安全性を有し、安価であり、後発医薬品と同様に医療費適正化の効果を有す医薬品で、バイオシミラーとも呼ばれています。

これらの加算を算定するには、「後発医薬品」等使用するにあたり、取り組んでいることを掲示することが必要となります。

<掲示例>

■後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

当院では、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。また、医薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画の見直しや、適切な対応ができるように体制を整備しております。なお、状況に応じて患者さまへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。

■一般名処方について

当院では、一般名(成分名)により処方しております。この為、保険薬局において銘柄によらず調剤し、柔軟な対応することができます。

なお、令和6年10月1日より患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。

■バイオ後続品使用体制加算

当院では、バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでおります。

協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

令和6年度の改定は、介護報酬や障害報酬も同時に改定され、介護施設が定める協力医療機関の運営基準を強化し、病状急変時の対応や感染症発症時などを義務づけられたものになっています。さらに、平時からの入所者の情報共有に対しては加算が新設され、医療機関側にも往診、入院受入れ実績を診療報酬で評価するなど、連携双方のインセンティブをもって、より実効性のある医療連携体制の構築をはかることとなったものです。

<掲示例>

■協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算について

当院では、協力対象施設入所者入院加算の届出を行っております。

下記の介護保険施設の協力医療機関として、当該介護保険施設から24時間連絡を受ける体制をとっております。また、連携介護保険施設と入所者の診療情報及び緊急時の対応方針等の共有を図るため、月1回以上の頻度でカンファレンスを実施しております。

・・・( 連携先リストを入れる )・・・

その他の項目

施設基準には書面掲示のルールがこれまでもありました。しかし今回の改定で書面掲示しているものについては、原則Webサイトにも掲示するという観点から、院内で掲示している内容については、Webサイトでも掲載が必要になると思われます。

例えば、診療所の入院基本料(看護に従事している看護職員の数)、時間外対応加算(緊急時の対応体制や連絡先等)、地域連携小児夜間・休日診療料、外来緩和ケア管理料、生活習慣病管理料(28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること)・・・などがあります。

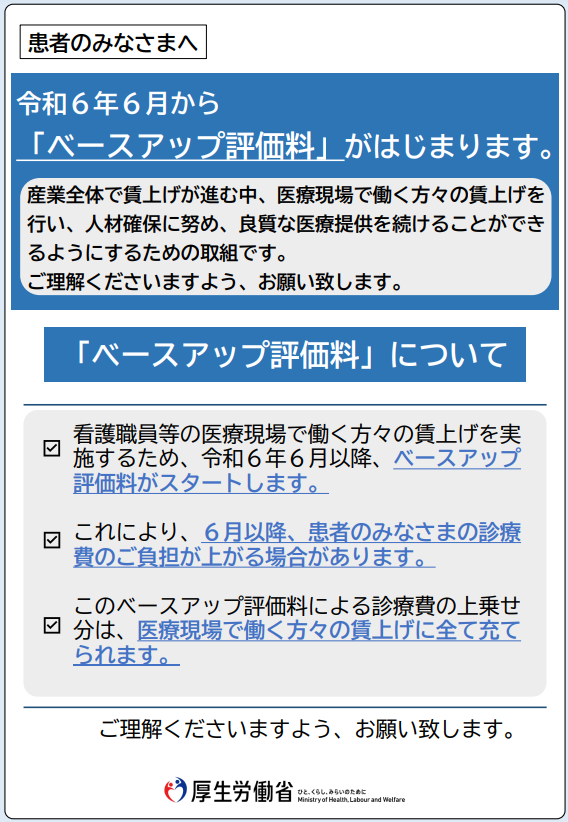

■ベースアップ評価料について

令和6年度6月からは、医療機関のベースアップについて、診療報酬の枠組みができてきて、診療費の中に組み込まれてきています。患者さまに理解していただけるよう、厚労省が作成しているポスターがあります。こういったものを利用して、理解していただくようにすすめていく必要もありますね。

まとめ

今回、改定により、院内掲示だけではなく、医療機関のWebサイトがある場合はそのWebサイト上でも見ることができるように掲載する・・・という要件が出てきました。この目的は患者さんが医療機関を選ぶ際に参考になるように・・・というのが基本になります。

しかしながら、職員が採用面接を受ける・・・つまり仕事を探しているときにも、どんな施設基準でどんな活動をしているのか、このWebサイトを見ることにより把握することができるようになる・・・ということです。面接に来られる方も、この医療機関はどんなことをしているのだろう、医療機関の雰囲気は・・・? どんな患者さんが多いのかな・・・といろいろな情報を得ようとWebサイトをみられるケースが増えてきています。また、周辺の医療機関がどんなことをしているのか、これまではそのクリニックに行かないとわからなかったことが、ある程度Webサイトに載っていることで判断できるようになるでしょう。周辺情報を知る上では大事な情報源になってくると思います。

これからの時代、診療所といえども、何が得意で、どの医療機関や介護事業所とつながっているのか・・・ということも、大事なアピールポイントになると思います。診療報酬の算定要件になったから・・・というだけではなく、医療機関の情報を的確に発信していくということはとても大事になってきますね!

<参考資料>(令和6年5月31日確認)

■厚生労働省/令和6年度診療報酬改定について ⇒⇒⇒(こちら)

■オンライン資格確認の導入について ⇒⇒⇒(こちら)

・医療機関向けポータルサイトは ⇒⇒⇒(こちら)

■ベースアップ評価料の特設ページは ⇒⇒⇒(こちら)

・ベースアップ評価料医療機関用リーフレット(医科)

・ベースアップ評価料医療機関用リーフレット(歯科)

・ベースアップ評価料訪問看護ステーション用リーフレット

2024年6月7日

著者紹介

- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

最新の投稿

- 2025年3月28日ベースアップ評価料セミナー報告:ベースアップ評価料について

- 2025年3月24日医療介護あれこれ接遇レッスン~こんな電話応対、皆さんはどう感じますか?~

- 2025年3月21日医療事務基礎講座医療DX推進体制整備加算等に係る届出について

- 2025年3月21日令和6年度診療報酬改定Q&Aより~ベースアップ評価料(Ⅰ)の計画書・報告書はどうしたらいいですか?