【Q&Aより】「自家診療」になると自費になる?

長 幸美

医療介護あれこれ本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

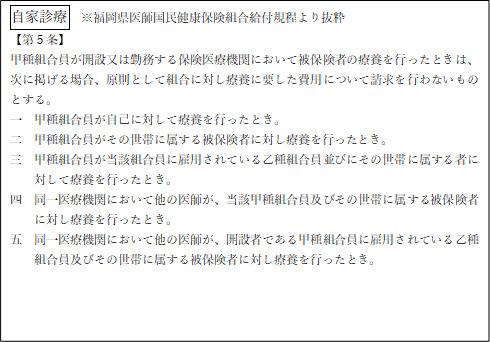

令和6年度4月より、「福岡県医師国民健康保険組合の給付規定」が改正され、平成22年4月から実施されていた自家診療にかかる「薬剤の保険給付」が廃止されることになりました。

このことにより、医師国保に加入されている先生方から、「自費で払わねばならないのか?」「一般国保や社会保険に変更できないか?」などの質問が多く寄せられています。

今回は「自家診療のルール」についてみてみましょう!

そもそも自家診療とは?

「自家診療」とは、医師が、医師の家族や自院の従業員の診療を行うことをさしています。

厚生労働省の「保険診療の理解のために」という資料の中に以下の記載があります。

6 自己診療、自家診療について

厚生労働省/保険診療の理解のために(医科、令和5年度版)より

(1) いわゆる自己診療について

医師が、自身に対して診察し治療を行うことを「自己診療」といい、健康保険法等に基づく現行の医療保険制度は、被保険者、患者(他人)に対して診療を行う場合についての規定であるとされていることから、自己診療を保険診療として行うことについては認められていない。保険診療として請求する場合は、診療を受ける医師自身が勤務する保険医療機関であっても、他の保険医に診察を依頼し、診療を受ける必要がある。

(2) いわゆる自家診療について

医師が、医師の家族や従業員に対し診察し治療を行うことを「自家診療」という。自家診療を保険診療として行う場合については、加入する医療保険制度の保険者により取扱いが異なるようである。認められる場合についても、診療録を作成し、必ず診察を行い、その内容を診療録に記載し、一部負担金を適切に徴収するのは当然である。無診察投薬、診療録記載の省略、一部負担金を徴収しない等の問題が起こりやすいため、診察をする側、受ける側ともに注意が必要である。

つまり、保険者の考え方により保険請求を認めるかどうかも違いがあるため、確認が必要になるということですね。

「医師国保」の場合は?

医師国保に加入している場合、それぞれの都道府県において医師健康保険組合が設置されており、それぞれの制度がありますので、細かいルールは異なります。福岡県の場合は、薬剤料については保険請求が認められていましたが、諸々の事情により保険請求が認められなくなったのです。

この為、これまで保険診療により一部負担金のみでよかったお薬代が自由診療となり、全額自己負担となってしまったため、想像以上に薬代がかかってしまい、冒頭の質問が寄せられることになってしまいました。

一般的な「社会保険」の場合は自家診療を保険請求できるのか?

この取り扱いは保険者により異なりますが、自家診療を認めているところも多いのではないでしょうか? しかしながら、その場合でも、一般的な保険診療のルールに則り、診療することが必要です。

つまり、「医師が診療したうえで、診療録に記録を残すこと」、そして「一部負担金を徴収する」ことが必要になります。

「自家診療」の場合、診療が十分に行われていない(つまり記録がない)ことや「一部負担金の徴収されていない」事例などもあるため、適時調査等では必ず確認されます。カルテに記録がないということは、診療していないと判断されてしまいます。

ある医療機関の適時調査の際、職員の一部負担金の徴収状況を確認され、「職員の一部負担金は免除になっている」と答えてしまったため、指導対象となった事例もあります。職員の福利厚生費として経理処理されていたのですが、「一旦窓口で支払い、月別にまとめて福利厚生費として申請する」という取扱いに変更するように指導されました。

また、カルテの記録がない場合は、無診察投薬(診療)を疑われることになります。自家診療であっても、「患者さんの訴え」「医師の所見」「検査等の結果をはじめとするアセスメント」そして「投薬や注射、処置等の治療内容」については、しっかりと記録するようにしましょう!

社会保険であっても、自家診療を認めていない事例もあるようにお聞きしています。保険者ごとに確認する必要がありますね。

社会保険に切り替えたほうがいいのか?

おそらく医師国保を他の保険に切り替えるということになると、「協会けんぽ」にするということが多いと思います。この場合、収入に応じて保険料が変わってきます。事業所の申請に伴い、審査等もありますので、担当の社労士さんへ相談されてみてください。

まとめ

今回、福岡県医師国民健康保険組合の自家診療にかかる「薬剤の保険給付」の見直しが行われ、令和6年4月以降、自家診療時の薬剤料の保険診療ができなくなってしまったことから、基本的ルールを見直ししてきました。保険請求のルールとしては、このような案内が来た場合は、自院にどのように影響があるのか、事務サイドでもよく理解し、検討しておく必要があります。保険者や支払い側からの文書は事務職員とも共有し、先生方と双方に情報を共有する必要もありますね。

また、冒頭の質問にあったように、「薬剤の保険給付ができない」ということは、全額自己負担になるということになります。社会保険への切替を検討している先生もあるようにお聞きしています。お付き合いのある社労士や医師会とも相談しつつご検討いただければと存じます。

<参考資料> 令和6年6月7日確認

■福岡県医師国民健康保険組合/自家診療にかかる「薬剤の保険給付の廃止」について ⇒(こちら)

■保険診療における指導監査 ⇒⇒⇒(こちら)

・保険診療の理解のために(医科_令和5年度) ⇒(こちら)

※毎年6月ごろ、当年版がリリースされますので、上記「保険診療における指導・監査」の

ページよりご確認ください

2024年6月7日

著者紹介

- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

最新の投稿

- 2025年12月19日医療介護あれこれ知っておきたい「個人情報保護法」あれこれ

- 2025年12月17日施設基準Q&Aより:「常勤換算」ってどう考えたらいい?

- 2025年12月15日特養入所中のリハビリQ&Aより:施設入所者のリハビリについて

- 2025年12月11日イラっとした時イラっとした時どうしていますか?~番外編:ありがとう活動で職場を変える~